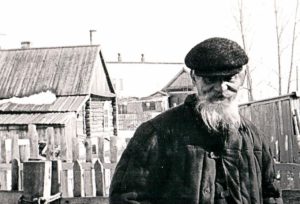

Яковлев Архип Софронович (25.02.1896. или 04.03.1896. – 01.04. 1986.).

Тятей на Руси издавна называли отца. Своими корнями это мягкое и ласковое по звучанию слово уходит в праславянскую древность и даже дальше – в индоевропейскую. Поэтому оно известно не только у славянских народов; на древнеиндийском, греческом, хорватском, аланском и других языках понятие «отец» озвучивалось именно в такой форме. В России, подпавшей в XIX в. под воздействие моды на французский язык, «тятя» стал заменяться «папой». Сначала в дворянских семьях, а потом и в крестьянских. Но не во всех. Старообрядцы, которые, как известно, продлили культуру Древней Руси ещё на три века, язык свой старались держать в патриархальной чистоте и слово «тятя» сохранили до двадцатого столетия.

Матушка моя происходила из алтайских старообрядцев польского толка, и потому и она, и все её братья и сёстры, то бишь мои тёти и дяди, звали своего отца тятей. Мы – младшее поколение – учились в те годы говорить не с логопедом в детском садике, а в семье. Потому родительский лексикон воспринимался нами буквально, без поправок, в том числе и генеалогических. И получилось так, что и я, и все мои братья и сёстры вслед за своими родителями с младенчества стали называть деда тятей. Мы сначала даже не знали значения этого слова, поскольку нарушения гармонии или логики в нашей жизни не было: был «папа» и был «тятя». Позже, когда мы разобрались в нашей невольной лингвистико-генеалогической ошибке, что-то менять было уже невозможно и даже глупо – все привыкли.

Стыдно признаться, но тятину жизнь до моего появления на свет я знаю весьма тезисно. Нет, к сожалению, в традициях русского народа интереса к своим предкам. Всё в точности по А.С. Пушкину: «Мы ленивы и нелюбопытны». А в XX в. большевистская селекция прежние лень и нелюбопытство усилила ещё и инстинктом самосохранения. В присные годы ежовщины-сталинщины выживал тот, кто меньше знал. Когда сын начал отвечать не только за отца, но и за деда, залазить в генеалогические дебри стало смертельно опасно.

Моя семья соединила две линии алтайских спецпереселенцев с одинаковой фамилией Яковлевы. Обе равно пострадали от репрессий, однако отношение к этому факту у них было разным. Яковлевы по отцу – порода гордая и дерзкая – не боялись и не стеснялись говорить о произволе коммунистов. При встречах – хоть на покосе, хоть на ягодном либо грибном промысле, но чаще на бражном застолье – постоянно звучали воспоминания о раскулачивании, о высылке, о голодных смертях младших братьев и сестёр, о лагерной жизни старших (в том числе и моего отца). Я слышал это с самых юных лет и судьбу своего деда по отцу я знал хорошо, хоть никогда его не видел, ибо погиб он в советских лагерях ещё до моего рождения. А вот Яковлевы по матери – народ не воинственный и покладистый – подобных разговоров не вели. Может быть, это случалось без детей – не знаю. А коли разговоров не было, то и знать мы ничего не могли. А кого в детстве интересует жизнь дедов или родителей? Конечно, никого. В те светлые и безответственные времена вектор интереса направлен не вертикально – на родословную, а горизонтально – на друзей и подружек.

Потому отрывочные сведения о тятиной жизни я узнал уже во взрослом состоянии, когда сам спросил у мамы. Она поведала такую историю.

Родился он в д. Верх-Озёрной (в народе Завьяловой) Нижнечарышской волости Бийского уезда Томской губернии. Ныне это с. Верхнеозёрное Быстроистокского района Алтайского края. Из какой части Европейской России эта старообрядческая семья прибыла на Алтай, теперь никому не ведомо. Подсказкой может служить лишь имевшаяся в семье фонетическая особенность – выделение гласной «А» (áканье). Такое неразличение гласных «О» и «А» в безударных слогах относят к диалектному фонетическому явлению, характерному южнорусским и среднерусским диалектам.

По каким-то причинам тятя рано осиротел и жил у дяди или деда. Жил, по словам мамы, на положении батрака – много работал по хозяйству и даже спал в хлеву или на сеновале. Видимо, по этой причине остался совсем неграмотным, поскольку начальное образование в крестьянской среде на Алтае в нач. XX в. при желании было уже доступным.

Остались почти неосвещёнными и факты его семейного обустройства. Мама или не знала подробностей, или не посчитала нужным посвящать меня в них. Я понял лишь, что какое-то время тятя состоял в браке, и что детей в этом браке либо не было вовсе, либо они умерли младенцами. Но в сер. 1920-х гг. он почему-то оказался женатым второй раз – уже на Евдинье Фотеевне Стрельцовой, причём у той уже была дочь от первого брака. Почему две семьи распались, каковы оказались судьбы первой жены тяти и первого мужа моей бабушки в те смутные времена Гражданской войны и последующей междоусобицы, остаётся неизвестным. Ситуация тем более интересна, что развод и повторный брак по суровой староверческой этике считались делом невозможным. Видимо, у единоверцев сей безнравственный поступок не получил одобрения, и тятя это ощущал. Иначе, зачем бы он после смерти в 1972 г. своей второй жены в 76-летнем возрасте поехал из Томской области, где прожил более четырёх десятков лет и где жили его дети, на родину к своей первой жене с намерением восстановить прежний брак? Незабвенная на всю жизнь первая любовь? Чувство вины перед брошенной женщиной? Желание избавиться от греха в конце земной жизни в соответствии с известной пословицей, что «первая жена – от бога, вторая – от людей, а третья – от самого черта»? Какая из этих причин вопреки просьбам детей двинула седобородого старца в тяжёлый во всех отношениях путь? И почему он вскоре вернулся? Я, увы, не знаю.

Хотя надо признать, что в течение жизни тятя, в отличие от бабушки, ортодоксальным старообрядцем не был – не утруждал себя долгими молитвами; в праздник не отказывал себе в чарочке; в зрелом возрасте курил, отчего его усы и борода имели постоянные подпалины; в эмоциональном состоянии мог матерно ругнуться. Врезалась в память такая картинка. Мы плывём с ним в вёрткой лодке-долблёнке (у нас их называли обласками). Кто видел и уж тем более садился в это выдолбленное бревно, тот знает: одно неверное движение – и ты в воде. Плавать я не умею, тятя об этом ведает. А надо пересечь широкую Кеть. Ветер. Высокая волна. Я – впереди, тятя – на корме. Команда сзади: «Клади весло на дно. Руки опусти вниз, за борта не держись». А дальше – бормотанье: «Господи милостивый! Царица небесная!… Твою мать, да откуда этот ветер?!.. Спаси и сохрани рабов божиих… Опять волна! Вот сука! Хоть бы не опрокинула… Господи милостивый, помоги нам…». Так и переплыли.

Но основные кержацкие скрепы тятя соблюдал: бороду не брил, ел только из своей посуды, иконам поклонялся, посты держал.

Но основные кержацкие скрепы тятя соблюдал: бороду не брил, ел только из своей посуды, иконам поклонялся, посты держал.

Но всё это было потом. А весной 1930 г. тятя с бабушкой и двумя дочерьми попали под раскулачивание. Трагическую роль в этом, по словам мамы, сыграл именно тот родственник, у которого и вырос тятя. Почувствовав начало антикрестьянских репрессий, тот призвал своего бедного родственника и сказал: «Архипушка, ты столько лет работал в моём хозяйстве. Пришла пора рассчитаться с тобой». И официально, по документам, подарил ему мельницу. Следом пришли сельсоветчики-комбедовцы: «Кто владелец мельницы? Подь сюды, нетрудовой элемент!». И отправился тятя с семьёй с благословенного Алтая в болота Нарымского края – на р. Пиковку в Колпашевский район Томского края.

И здесь надо остановиться вот на чём. Бурный двадцатый век, особенно демографический взрыв за счёт миграционного притока, вызванного освоением нефтегазовых месторождений, перемешал в нашей Западной Сибири всё и вся – остяков (как раньше называли аборигенное население) и чалдонов (русских старожилов), бывших столыпинских новосёлов и спецпереселенцев, поволжских немцев и западных украинцев, «вербованных леспромхозовских» и «нефтяников-первопроходцев»… А обильные смешанные браки накладывают сегодня последние краски на демографический портрет современной Сибири. Совсем иной картина была в первой половине и середине прошлого столетия. Даже я в 1960–1970-е гг. успел захватить уже уходящую этно-демографическую ситуацию, когда в нашем лесном посёлке Тогуре сосуществовали разные группы – «остяки», «чалдоны», «спецы», «немцы»… И все осознавали свою принадлежность к определённому социуму. И свадьбы, надо сказать, чаще игрались внутри групп. Как, например, у моих родителей.

Ещё заметнее эти различия были до войны. Это проявлялось буквально во всём – в одежде, хозяйственной деятельности, образе жизни, языке… Например, многие остяки и немцы старшего поколения не могли говорить по-русски, остальные говорили с трудом и с акцентом. У чалдонов тоже был свой говор, и не всегда два русских человека – чалдон и «спец» – полностью понимали друг друга.

Вот в такой сложной ситуации и оказалась семья тяти. Неведомая земля, непривычный климат, чужие люди, голод, отсутствие жилья… Мои тётки Мария Архиповна и Христинья Архиповна позже вспоминали: «Голод был страшный… За пайком ходили за 40 км в д. Зайкино. Если летом в муку можно было подмешивать траву, в первую очередь, лебеду, то зимой было совсем худо. Пробовали пилить берёзу, и эти опилки смешивать с мукой, но начали мучиться животами. Потом придумали подмешивать в муку берёзовые гнилушки: находили в лесу гнилой пень, крошили его, сушили, провеивали и сыпали в муку».

В таких условиях очень важна была роль мужчины в семье. Испокон веку именно он был главным кормильцем жены и детей, и ссылка эта высветила в полной мере. В качестве примера можно привести хотя бы судьбу моей второй линии – Яковлевых по отцу. Там главу семьи и старшего сына забрали в лагеря, и бороться с нахлынувшими бедами ссыльной жене пришлось в одиночку. В результате трое самых младших умерли от голода.

В семье тяти не умер никто. И немалую роль в этом сыграл именно он. Природные задатки и трудовое воспитание сироты-приёмыша сформировали у него множество трудовых навыков деревенского жителя. Он, например, был хорошим плотником и столяром. Рубил дома и бани. Вполне возможно, что именно мастеровитость и спасла тяте жизнь – с началом войны его освободили от мобилизации по брони и оставили на лесозаводе именно как высококлассного работника.

Но беда была в том, что на новом месте часть этих навыков, прежде всего, земледельческих, применять было попросту негде – тучных нив алтайских чернозёмов на болотных кочках Прикетья и Васюганья ожидать не стоило. Наоборот, нужны были навыки жителя сибирской тайги. И тятя начал прилежно и бодро учиться у старожилов края – остяков и чалдонов.

Надо отдать должное – учеником он оказался хорошим. Уже через несколько лет он прекрасно знал местность – ягодные и грибные места, рыбные водоёмы, участки утиных гнездовий и тропы к ним… Выучил съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Это, кстати, не такое уж лёгкое дело, как это многим кажется. Недавно пришлось спорить с местным жителем, который с пеной у рта доказывал: «Не верю я, что спецпереселенцы от голода умирали! Как можно умереть в лесу, где грибы, где ягоды…?!». Да, если ты вырос в этом лесу, если знаешь его, какое-то время проживёшь? А если всё кругом чужое и незнакомое? Сколько пришлых европейцев сгинули от голода в джунглях и сельве, где местные племена кормились испокон веку? Со спецпереселенцами было то же самое. Известно много случаев, как люди умирали, наевшись крушины, волчьей ягоды, ядовитых грибов… Сколько я помню, дикоросы на тятином столе были всегда.

Как и рыба. Рыбаком он стал отменным.

Во-первых, он научился изготавливать самые разные ловушки. Все долгие зимние вечера проходили за вязкой сетей. Это от него я впервые услышал слова «частушка», «двухпёрстка», «трёхпёрстка», «четырёхпёрстка» и т.д. и узнал, что ячея сети измеряется числом входящих в неё пальцев. Изготавливал фитили. Прекрасно плёл мордушки и корчажки из ивовых прутьев.

Во-вторых, он освоил изготовление дощатых и долблёных лодок, вёсел. Обласки из-под его рук выходили такие прочные и лёгкие, что ему стали делать заказы даже чалдоны и остяки. Это было высшей оценкой качества. Помимо обласков, тятя для единоверцев выдалбливал и гробы-колоды, поскольку тогда кержаки в дощатых гробах не хоронили. Я помню, с какой виртуозностью и точностью его тесло било в нужное место и превращало бревно в ёмкость для перемещения человека – хоть между двумя реальными берегами, хоть между двумя метафизическими мирами. Промашка на моей памяти была только однажды, когда тятя выдалбливал домовину для своей жены (моей бабушки). Он был скуп на внешнее проявление эмоций, но это не значит, что он их не переживал. В тот раз я видел, как у него дрогнула рука, и тесло продырявило уже почти готовую тонкую крышку гроба. Делать вторую уже не было времени, подходило время похорон – пришлось ладить и маскировать деревянную заплатку. Тятя сильно переживал, что отправил свою жену в последний путь не в цельной домовине.

В-третьих, он перенял многие остяцкие и чалдонские приёмы и способы промысла. Например, он прекрасно освоил греблю на обласке и мог проскользить в этом вёртком судёнышке против течения несколько километров без отдыха, а потом на стремнине легко управлять им одной рукой, а второй выбирать или ставить сети. Он даже освоил упряжное собаководство! Изготовил нарты, сшил упряжь, завёл сильного чёрного кобеля по кличке Жулик, приучил его к упряжи… Инвентарь зимней рыбалки – фитили, пешня для выдалбливания проруби, сак для чистки этой проруби от кусков льда – достаточно тяжёл. А на обратном пути домой вес увеличивается ещё и за счёт улова. И всё это у тяти таскал Жулик. Он же и дрова возил. Кое у кого из остяков и чалдонов упряжные собаки были, но из «спецов» – только у тяти.

И в быту этой семьи появилось очень многое, чего не было на Алтае, но потребовалось в Сибири. Основу рациона стала составлять рыба. Бабушка научилась её готовить в самых разных блюдах. Более вкусных рыбных пирогов я больше в жизни не едал. Научилась она и вытапливать рыбий жир, который находил самое широкое применение в хозяйстве: его употребляли в пищу, его давали зимой курицам, «чтобы не обезножили», им смазывали обувь, «чтобы не протекала»… Тятя ладил для хозяйства нарты, коромысла, деревянные лопаты для уборки снега и деревянные грабли для сгребания сена… Он преуспел в изготовлении крупных берестяных заплечных ёмкостей, с которыми ходили по ягоды и грибы, брали летом на рыбалку (мы их звали коробá). Научился выделывать кожи и шить чирки – традиционные сибирские кожаные сапоги на мягкой подошве без каблука. Как заправский остяк или чалдон, внутрь чирков он подкладывал специально высушенную траву, а на ноги надевал длинные чулки, сплетённые из конского волоса. На рыбалке они никогда не намокали, достаточно было только энергично встряхнуть – и они опять сухие.

Во второй половине своей жизни бывший алтайский земледелец переродился и уже ничем не отличался от сибирских старожилов. Более того, высокая культурная адаптивность сформировала у него умения и навыки, которыми не владели многие остяки или чалдоны. Глядя на мужчину в кожаных чирках, облепленных рыбьей чешуёй, рядом с собакой, тянущей нарты, никто и подумать не мог, что прежде это был алтайский кержак-земледелец. Тятя даже стал пахнуть, как пахли остяки и чалдоны – лесом, водорослями, рыбьим жиром, дёгтем…

В завершении рассказа о культурном влиянии сибирских старожилов и спецпереселенцев надо отметить, что оно было взаимным. Если бы это было иначе, мы до сих пор ходили бы в чирках и возили дрова на нартах. В частности, бабушка рассказывала мне, что чалдоны совершенно не занимались огородничеством. А «спецы» потихоньку-помаленьку стали высаживать репу, морковь, капусту… Бабушкиной соседке-чалдонке очень понравились огурцы, и она попросила семян на посадку. А потом приходила и сокрушалась, почему у неё ростки такие маленькие. Бабушка догадалась спросить: «А ты их поливаешь?» – «Нет. А зачем?». Последовали краткие разъяснения, и соседка ушла поливать. Однако проблемы с ростом огурцов не закончились. Бабушка пошла с ревизией и с хохотом потом рассказывала о способе полива чалдонкой-мичуринцем: та лила воду из ковша не на грунт, а бережно обливала каждый листик, следя, чтобы вода не капнула вниз.

Вопреки лозунгу «За детство счастливое наше спасибо товарищу Сталину», моё детство было омрачено тем, что этот товарищ оставил мне только одного дедушку. И, может быть, поэтому я всю жизнь дорожу памятью о нём. Мне кажется, я на него мало похож. Нет, внешнее сходство есть – мой горбатый нос точно от тяти. А вот натуры у нас разные. Тятя был спокоен, невозмутим, даже несколько отстранён. Раньше про таких говорили «сам в себе», а нынче по-научному их величают «интровертами». Вопреки традициям «Домостроя» и этике старообрядцев, право решающего голоса в доме принадлежало бабушке, но тятю, кажется, это совсем не заботило. Всё в доме делалось, как решала бабушка, но… На тятю это не распространялось. Он всегда поступал так, как считал нужным. Например, он не любил разуваться в доме. Мог прийти со двора отдохнуть и лечь на кровать прямо в чирках. Бабушка на крик исходила, что она недавно простыни и пододеяльники сменила, но всё было бесполезно – все десятилетия совместной жизни он делал именно так.

Этой невозмутимости и независимости я до сих пор завидую. Два маленьких эпизода из глубин памяти. Я закончил 9 классов. Июль. Жарища. Гнус. Мы с ним нарубили в лесу полный обласок осиновых веток, чтобы вязать веники для зимнего корма кроликам. Потные. Облепленные паутиной и раздавленными комарами. Выплываем на чистое место, где каждогодно купается ребятня. «Тять, давай искупнёмся». – «Так люди же». – «Ну и что?». – «Ну, давай». Пристаём к берегу, начинаем снимать штаны. И только тут до меня доходит его сомнение: купаться нам или нет? Как я мог забыть, что тятя так и не принял новацию XX в. – мужские трусы, а остался верным моде своей юности – кальсонам?! Их так и называли – «низики», поскольку носили под штанами. Тятя без суеты снимает вслед за штанами кальсоны (не мочить же!), прикрывает ладошкой срам и, ничуть не смущаясь распахнутых от удивления глаз и ртов народа, медленно заходит в воду.

Второй эпизод случился чуть позже, я уже учился на втором или третьем курсе истфака Томского университета, жил в общежитии. Тяте пришла нужда приехать в областной центр. Остановился, естественно, у меня. А надо

Второй эпизод случился чуть позже, я уже учился на втором или третьем курсе истфака Томского университета, жил в общежитии. Тяте пришла нужда приехать в областной центр. Остановился, естественно, у меня. А надо  сказать, что, видимо, в молодости, был он большим модником и любителем пофорсить. А что носили в начале прошлого столетия крестьянские и мещанские парни? Брюки, заправленные в сапоги; косоворотку навыпуск с поясом или ремнём; пиджак поверху, чтоб не закрывал низ рубахи; картуз или шляпа на голове. Кто не представляет, пусть в Интернете посмотрит советский блокбастер «Юность Максима». Там все революционно настроенные рабочие так одеты. Так вот, тятя верность моде всей юности сохранил не только в части кальсон, но и всего остального. Правда, тятин плетёный пояс с буквами молитвы я ещё на первом курсе реквизировал и сдал в Музей археологии этнографии Томского университета. Но фетровая шляпа на седой голове, рубашка навыпуск под ремнём, перекрытая пиджачишком, и брюки, заправленные в хромовые (!!!) сапоги – всё это было. Всё чистенькое и отутюженное. А на дворе – вторая половина 1970-х. А в общаге – джинсы, мини-юбки и расцвет «Пинк Флойд». Позже я у кого-то (кажется, у тятиных алтайских земляков – Шукшина или Золотухина) прочитал подобную историю: как в общежитие приехал деревенский родственник и его исподтишка показывали за деньги экзальтированным москвичам. Здесь был точно такой же интерес только без циничного коммерческого проекта. Я просто поначалу ничего не понял. Мне ведь тятин вид был привычен, потому и в голову не могли прийти, что его ретро-образ просто сорвал голову у студентов-историков, особенно у девочек-горожанок, которые отродясь такого не видывали. В комнату под разными предлогами вдруг начали заходить знакомые, малознакомые, совсем незнакомые и исподтишка бросать любопытные взгляды на скромно сидящего на краешке кровати тятю. Только когда после очередного такого визита моя однокурсница шепнула мне «У тебя не дед, а лубок», до меня дошла причина этих неожиданных проникновений. Дальше было ещё веселее. Тяте надоело сидеть в комнате, он вышел в коридор, заложил руки за спину и стал прогуливаться, поскрипывая сапогами, вдоль стен и разглядывать картинки наглядной агитации. Народу в коридоре заметно прибавилось. Но тятя не обращал ни на кого внимания. Это был триумф спокойного величия и собственного достоинства над суетой и бренностью. И наглядный урок мне.

сказать, что, видимо, в молодости, был он большим модником и любителем пофорсить. А что носили в начале прошлого столетия крестьянские и мещанские парни? Брюки, заправленные в сапоги; косоворотку навыпуск с поясом или ремнём; пиджак поверху, чтоб не закрывал низ рубахи; картуз или шляпа на голове. Кто не представляет, пусть в Интернете посмотрит советский блокбастер «Юность Максима». Там все революционно настроенные рабочие так одеты. Так вот, тятя верность моде всей юности сохранил не только в части кальсон, но и всего остального. Правда, тятин плетёный пояс с буквами молитвы я ещё на первом курсе реквизировал и сдал в Музей археологии этнографии Томского университета. Но фетровая шляпа на седой голове, рубашка навыпуск под ремнём, перекрытая пиджачишком, и брюки, заправленные в хромовые (!!!) сапоги – всё это было. Всё чистенькое и отутюженное. А на дворе – вторая половина 1970-х. А в общаге – джинсы, мини-юбки и расцвет «Пинк Флойд». Позже я у кого-то (кажется, у тятиных алтайских земляков – Шукшина или Золотухина) прочитал подобную историю: как в общежитие приехал деревенский родственник и его исподтишка показывали за деньги экзальтированным москвичам. Здесь был точно такой же интерес только без циничного коммерческого проекта. Я просто поначалу ничего не понял. Мне ведь тятин вид был привычен, потому и в голову не могли прийти, что его ретро-образ просто сорвал голову у студентов-историков, особенно у девочек-горожанок, которые отродясь такого не видывали. В комнату под разными предлогами вдруг начали заходить знакомые, малознакомые, совсем незнакомые и исподтишка бросать любопытные взгляды на скромно сидящего на краешке кровати тятю. Только когда после очередного такого визита моя однокурсница шепнула мне «У тебя не дед, а лубок», до меня дошла причина этих неожиданных проникновений. Дальше было ещё веселее. Тяте надоело сидеть в комнате, он вышел в коридор, заложил руки за спину и стал прогуливаться, поскрипывая сапогами, вдоль стен и разглядывать картинки наглядной агитации. Народу в коридоре заметно прибавилось. Но тятя не обращал ни на кого внимания. Это был триумф спокойного величия и собственного достоинства над суетой и бренностью. И наглядный урок мне.

Я.А. Яковлев